Народная агиология

Кто совершил злодеяние?

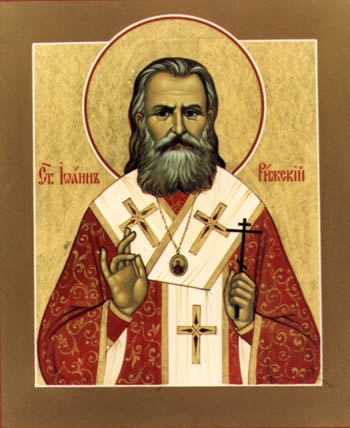

Продолжаем публиковать материалы, связанные с жизнью и христианским подвигом Архиепископа Иоанна (Поммера)

Кто совершил злодеяние?!

И не уйдешь ты от суда мирского, Как не уйдешь от Божьего суда? – А. С. Пушкин

Сенсации, поразившие Ригу

Сенсации, поразившие Ригу12-го октября 1934 года все население латвийской столицы Риги, особенно русское, было потрясено кратким официальным сообщением об убийстве главы православной Церкви в Латвии и члена Сейма — архиепископа Иоанна.

Не успело русское население прийти в себя от этой потрясающей вести, как вечером того же дня по улицам города неслись, как табун степных лошадей, мальчишки-газетчики с оглушительными криками:

«Экстра-телеграмма: подробности загадочного убийства Архиепископа и внезапная смерть знаменитого русского певца Собинова».

Люди наперерыв требовали экстра-телеграмму: некоторые буквально вырывали из рук газетчиков печатные листки и тут же жадно пробегали глазами напечатанное.

Эта новость поразила и меня: ведь лишь неделю тому назад я, как сотрудник русской газеты, беседовал с Архиепископом там, на даче, где он теперь зверски убит.

Но при чем тут почти одновременная смерть Собинова?

Архиепископ Иоанн, по происхождению — латыш — Поммерн, из лифляндских крестьян, по окончании Рижской духовной семинарии поступил в Киевскую духовную академию, где и принял монашество. В 1912 г. — он архиерей, 36 лет, немного позже - Архиепископ в г. Пензе. По, прибытии в Ригу, он в 1921 г. избирается главой латвийской православной Церкви, а через четыре года он проходит по списку православных и объединенных русских организаций в Латвийский Сейм. Там я, в качестве парламентского корреспондента, впервые увидел его и познакомился с ним. Высокого роста, плечистый, умные, большие глаза с орлиным взглядом, толстые губы, слегка скрываемые большой, окладистой бородой, энергичная и даже величественная походка Архиепископа невольно привлекали внимание всех.

Каждое выступление его в сейме было своего рода политическим событием и вызывало в палате депутатов много оживления, так как он был блестящим оратором и природным борцом со злом, особенно с марксистами, в которых видел ярых врагов не только Церкви, но и каждого правового государства. А в Латвии в то время марксисты, главным образом, социал-демократы, имели в сейме из общего числа 100 депутатов — 32 представителя, плюс еще 4 меньшевика и один бундовец, всего 37 человек, весьма влиявших на политику парламента.

«Социалистическая рабочая партия», как официально именовали себя латвийские соц.-демократы, относилась дружественно к коммунистам, и последние под их крылышком быстро развили в стране свою преступную деятельность; только благодаря правому крылу сейма во главе с крестьянской партией (Карл Ульманис) большевикам не удалось сразу захватить власть в республике, и им пришлось довольствоваться подпольной работой и шпионажем.

Пробыв несколько лет в России при господстве большевиков, архиепископ Иоанн много претерпел там, а еще больше он видел ужасов и страданий русского народа от коммунистической власти и познал природу большевизма.

Все речи Владыки в Сейме носили характер страстности, лишь только они касались марксистов (он всегда так именовал большевиков) и вольных или невольных их пособников. В речах Иоанна открывалась его клокочущая бурным гневом душа, порой, казалось мне, далекая от иноческого смирения, но всегда правдивая и не терпящая компромиссов с безбожниками, кто бы они ни были.

Свои аргументы Архиепископ подтверждал доказательствами, часто с гневом потрясая на кафедре убийственным для марксистов документом, чем вызывал на скамьях их бешеный шум и негодующие крики.

Я невольно восторгался доводами оратора и его замечательной способностью пользоваться тем или иным документом, уничтожающим доводы противников.

- Скажите, пожалуйста, владыка, вы не опасаетесь гнева большевиков, особенно тех, с Юрьевской улицы (сов. полпредство)? - спрашивал я Архиепископа в кулуарах сейма.

- А что они сделают мне, ведь я правду говорю, пусть докажут, что я не прав. Ведь я только открываю кое-какие их тайны, помните, в Евангелии от Матфея сказано, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного,

что не было бы узнано, - улыбнулся владыка.

Служил Владыка весьма торжественно и благолепно. Величавая осанка в архиерейском облачении, мощный голос с понижением при переходе к смиренной просьбе, наконец, произносимые трогательно и с большим чувством молитвы - все это производило на молящихся неотразимое впечатление, и они проникались глубоким, молитвенным настроением.

Часто в соборе Архиепископ обличал атеистов, сеющих безбожие в стране. И эти проповеди, быстро доходившие до ушей его врагов, раздражали их. Недоброжелателей владыка имел немало, даже среди духовенства, так как он был довольно суров по отношению к тем, кто не исполнял своего пастырского долга.

Зато среди русского населения и в Риге, и в провинции архиепископа не только любили, но многие его боготворили, в чем я убедился из разговоров с ходоками и членами делегаций, приходивших к Владыке как к члену сейма, с разного рода просьбами.

В сетях интриг и сплетен

Первую серьезную неудачу потерпел глава Православной Церкви в борьбе за здание православного Алексеевского монастыря, которое в силу конкордата латвийского правительства с Ватиканом было передано епископу католической Церкви в Латвии. Дело в том, что католики по тому же соглашению получили, кроме того, лютеранскую церковь св. Якова, когда-то принадлежавшую католикам. Эта церковь находилась против Алексеевского монастыря, почти в центре города, рядом с сеймом.

Дом монастыря против Яковлевской церкви был предоставлен католическому епископу, товарищу председателя парламента, быв. профессору СПБ. Императорской Католической Академии Иосифу Ранцану.

Архиепископ Иоанн незамедлительно повел борьбу за Алексеевский монастырь со свойственной его могучей натуре страстностью и горячностью, но вернуть монастырь не мог. Тогда он в знак протеста отказался жить в предоставленном православной Церкви доме и поселился в подвале православного собора, что находится на центральном месте латвийской столицы - на бульваре Свободы

Подвал был довольно сырой и вообще неприспособлен для житья, тем более для резиденции главы православной Церкви.

Там, к великому неудовольствию латвийского правительства, архиепископ Иоанн принимал и знатных иностранцев. Летней же своей резиденцией он крайне неудачно избрал принадлежащую православному приходу двухэтажную дачу, которая находилась довольно далеко от города на пустынном берегу Киш-Озера, за еврейским кладбищем. Там же Владыка часто отдыхал и в зимнее время. Туда неоднократно приезжал и я побеседовать с Владыкой по тем или иным вопросам, касающимся русского меньшинства в Латвии (ок. 200 тыс.) и интересующим наших читателей (газ. «Слово»).

Беседовать с иерархом было большое удовольствие: в нем сочетались русская культура и наблюдательность с латышскими трудоспособностью и упорством, порой переходящим в упрямство. Каждый раз при моем разговоре с ним он, как римский Катон, повторял, как, вероятно, и другим собеседникам, свое предупреждение: «На свою беду сближается Европа с этими безбожниками».

В Риге Архиепископ знал положительно всех, не только государственных людей, бывших его «однокашников» в царское время, но и обыкновенных простых горожан.

Между тем его многочисленные враги, главным образом политические, энергично работали, сплетая вокруг него густую сеть интриг и распространяя по городу гнусную клевету, пятнающую его доброе имя не только как пастыря Церкви, но и как человека.

Кто именно занимался этим мерзким делом — трудно сказать: Рига в то время кишела советскими шпионами, международными авантюристами и вообще искателями приключений, готовыми за доллар на любую подлость.

Сначала враги архиепископа пустили по городу в виде пробного шара «слушок» о каких-то якобы «любовных утехах Кишозерского пустынника» с одной неуравновешенной девушкой, посещающей его на даче. Затем пошли доносы относительно денежных недочетов в кассе православного собора.

Архиепископ Иоанн, получив такое «донесение», срочно назначил ревизию денежных сумм собора, которая подтвердила правильность доноса. Отсюда ясно было, что враги владыки имели сочувствующих в самом соборе.

Справедливый и требовательный в отношении себя, Архиепископ был не менее суров и даже крут к своим подчиненным, особенно к провинившимся духовным лицам. Рассмотрев дело о нехватке сумм в кассе, Владыка устранил ключаря собора, священника Зайца, запретив ему совершение треб, а затем, когда недостающая сумма не была в известный срок покрыта, направил дело о растрате церковных денег в прокуратуру.

Ободренный успехом доноса, кто-то из «доброжелателей» прислал владыке полуофициальное донесение на вопиющие непорядки в кассе Петропавловского братства, где казначеем состоял известный своим прекрасным басом протодьякон.

Ревизия обнаружила недостачу внушительной суммы денег. И его архиепископ лишил сана и предал суду. Число врагов строгого Архиепископа уже в самом кафедральном соборе увеличилось. Когда эти и другие, уже не подтвердившиеся, доносы не поколебали доверия и уважения прихожан к архипастырю, тогда тайные враги от сложных интриг перешли к помощи наемных воров и убийц.

--------------------------------------------

За несколько дней до закрытия навсегда сейма (переворот Карла Ульманиса 15 мая 1934 г.) член сейма Янис Поммери, он же архиепископ всея Латвии, выступал с кафедры сейма, не помню точно, по какому поводу.

Владыка значительно похудел: на лице его появились крупные морщины, а в глазах заметно было какое-то беспокойство. По всему, видно было, что эта кампания гнусной травли врагов подточила его здоровье.

Он произнес громовую речь против вожаков крайне левых партий, ведущих, по его словам, Латвию к гибели, разоблачал их в предательской работе на пользу большевиков и снова несколько раз потрясал папкой, указывая, что в ней находятся убийственные документы, изобличающие подлую работу латышских марксистов и их пособников, даже из правого лагеря.

- Настанет день, когда вот эти документы сделаются достоянием гласности, и народ узнает виновников в его бедствиях, и он ужаснется и наполнится гневом...

Разразился небывалый скандал: социал-демократы вскочили с мест, крича «вон, вон», а некоторые из них, потрясая кулаками, грозно бросились к оратору.

Спокойно стоял Архиепископ на кафедре, ожидая, когда улягутся страсти на левых скамьях. Когда, наконец, председатель сейма водворил порядок, оратор продолжал, улыбаясь:

- Этот шум, свист и улюлюкание напомнили мне случай, происшедший со мною очень давно в одной из деревень на юге России. Однажды ночью за мной, тогда еще молодым священником, заехал крестьянин и повез меня к своей умирающей матери. При въезде нашем в одну из деревень на нас напали с яростным лаем и визгом собаки с очевидным желанием наброситься на меня и разорвать на куски. «Не бойся, батя, - сказал мне возница,- это они приветствуют тебя на своем собачьем языке».

Что говорил дальше оратор, разобрать нельзя было вследствие невероятного шума, в котором потонул даже звон председательского колокольчика. Заседание пришлось закрыть. Эта речь была «лебединой песней» архиепископа в сейме.

Публикация ОЛЕГА МИХАЙЛОВА Журнал «Слово» VII, 1991год. (Продолжение следует...)